サイフォンコーヒーとの運命的な出会い

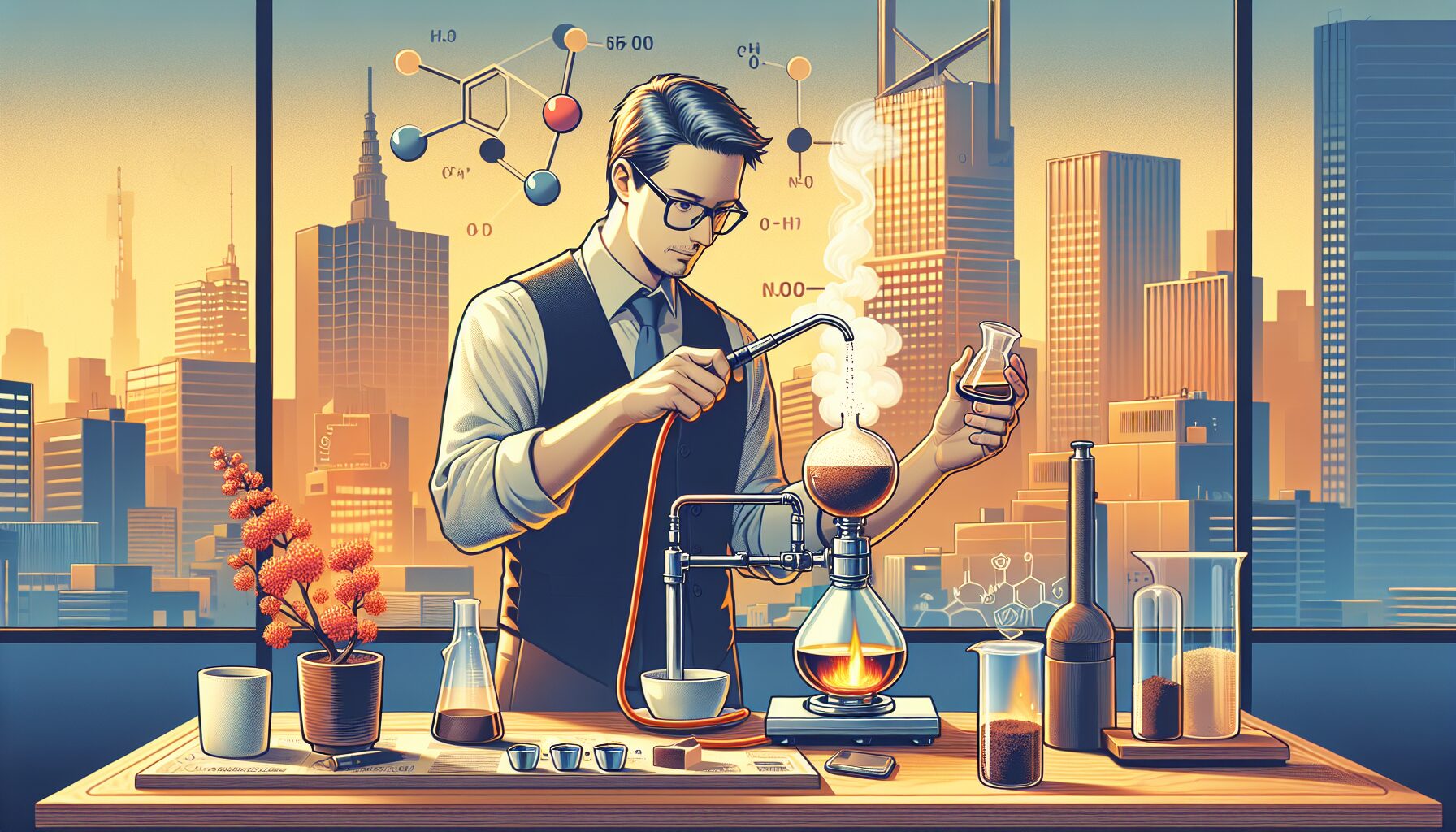

IT企業で働いていた29歳の頃、渋谷の小さなカフェで初めてサイフォンコーヒーと出会いました。その瞬間は今でも鮮明に覚えています。フラスコのような下のボールに水が入り、上のロートにコーヒー粉がセットされ、アルコールランプの炎がゆらゆらと踊る光景は、まさに理科の実験そのものでした。

理科の実験のような抽出過程に魅了される

水が沸騰すると、蒸気圧によって熱湯が上のロートに押し上げられ、コーヒー粉と混ざり合います。そして火を消すと、今度は下のボールに抽出されたコーヒーが戻っていく。この一連の物理現象を目の当たりにした時、システムエンジニアとして論理的思考に慣れ親しんだ私は、「これは単なる抽出方法ではなく、科学だ」と感動したのです。

当時の私は毎日残業続きで、コーヒーといえばコンビニの缶コーヒーか、せいぜいインスタントコーヒーしか飲んでいませんでした。しかし、そのサイフォンで淹れられた一杯は、今まで飲んだどのコーヒーとも違う透明感のある味わいで、雑味が一切感じられませんでした。

運命を変えた一杯の衝撃

マスターに「どうしてこんなに美味しいんですか?」と尋ねると、「サイフォンは温度管理が安定していて、コーヒー本来の味を引き出しやすいんですよ」と教えてくれました。その時使っていたのはグアテマラの豆で、花のような香りと柑橘系の酸味が絶妙にバランスしていたのです。

この出会いが、私のコーヒー人生を大きく変えることになります。翌週には早速サイフォンを購入し、自宅での実験が始まりました。しかし、実際に使ってみると、見た目の優雅さとは裏腹に、失敗の連続だったのです。

理科実験のような見た目に惹かれた初回体験

初めてサイフォンコーヒーを見たのは、システムエンジニア時代の疲れ切った平日の夜でした。取引先との打ち合わせが終わり、ふらりと入った老舗の喫茶店で、マスターがカウンター奥で何やら複雑な器具を操作している姿が目に飛び込んできました。

まるで理科室にタイムスリップしたような衝撃

そのサイフォンの見た目は、まさに学生時代の化学実験を思い出させるものでした。上下に分かれたガラスの球体、細いガラス管、そして下からメラメラと燃える青い炎。「これでコーヒーを淹れるの?」というのが正直な第一印象でした。

当時の私は、IT業界の激務で毎日終電帰り。コーヒーといえばコンビニの缶コーヒーか、せいぜい会社のインスタントコーヒーしか知らない状況でした。そんな私にとって、このサイフォンは別世界の道具に見えたのです。

初回体験で感じた3つの驚き

実際にマスターが淹れてくれるサイフォンコーヒーを見ていて、特に印象的だったのは以下の3点でした:

- 視覚的な面白さ:お湯が上の球体に吸い上げられる瞬間の神秘的な光景

- 音の変化:ボコボコという泡立つ音から、シューッという蒸気音への変化

- 香りの広がり方:通常のドリップとは明らかに違う、濃密で立体的な香り

特に印象的だったのは、火を止めた瞬間にコーヒーが下の球体に落ちていく様子でした。まるで真空の力を利用した物理実験を見ているようで、理系出身の私には非常に興味深いものでした。

実際に飲んでみると、普段飲んでいたコーヒーとは全く違う、クリアでありながら深いコクのある味わいに驚愕。「同じコーヒー豆でも、抽出方法でここまで変わるのか」という発見が、後の私のコーヒー人生の転機となったのです。

サイフォン抽出の仕組みを理解するまでの試行錯誤

原理を知らずに始めた最初の大失敗

サイフォンを手に入れて最初の数回は、正直に言うと「なぜこんなに複雑な構造なのか」が全く理解できませんでした。見よう見まねで火を付けて水を沸かし、コーヒー粉を入れてかき混ぜる。しかし、抽出時間もかき混ぜ方も完全に自己流で、出来上がったコーヒーは薄すぎたり、逆に苦すぎたりと安定しませんでした。

特に印象に残っているのは、初回の抽出で火力調整を間違えて、上部のフラスコが異常に熱くなってしまった経験です。慌てて火を止めたものの、抽出が中途半端で終わり、結果的に酸味だけが強烈に残った失敗作が完成してしまいました。

物理現象を理解してからの劇的変化

転機となったのは、サイフォンの抽出原理を詳しく調べた時でした。下部フラスコの水蒸気圧で湯が上昇し、火を止めることで生まれる真空状態がコーヒーを引き戻す。この「上昇→抽出→下降」の物理現象を理解した瞬間、すべてのピースがつながりました。

実際に原理を意識して抽出すると、以下のような変化が現れました:

| 理解前の問題点 | 理解後の改善点 |

|---|---|

| 火力が不安定で抽出ムラ | 一定の火力で安定した蒸気圧を維持 |

| かき混ぜのタイミングが適当 | 湯の上昇完了後に1回、その後は放置 |

| 抽出時間がバラバラ | 1分30秒〜2分で火を止めるルール化 |

この理解により、サイフォンは単なる「見た目が面白い抽出器具」から「科学的根拠に基づいた精密な抽出システム」へと認識が変わりました。社会人の私にとって、論理的に理解できることで格段に扱いやすくなったのです。

初心者が陥りがちなサイフォンの失敗パターン

私がサイフォンを始めた最初の3か月間で、実に10回以上の失敗を重ねました。今振り返ると、多くの初心者が同じような失敗パターンに陥りがちだと感じています。これらの失敗は決して恥ずかしいものではなく、むしろサイフォンの特性を理解するための重要な学習プロセスです。

温度管理の失敗で台無しになる抽出

最も多い失敗が火力調整のミスです。私は最初、「強火で一気に」という考えで挑戦し、何度も苦いコーヒーを作ってしまいました。サイフォンでは下のフラスコの水が沸騰し始めたら、すぐに弱火に切り替える必要があります。強火のまま続けると、上部に上がった湯温が95℃を超えてしまい、コーヒーが過抽出になります。

私の場合、温度計で実際に測定したところ、強火継続時は98℃、適切な弱火調整時は88-92℃という理想的な温度になることが分かりました。この5-10℃の差が、味わいに決定的な影響を与えます。

攪拌のタイミングと回数で決まる成否

二番目に多い失敗が攪拌(かくはん)の間違いです。サイフォンでは、コーヒー粉を投入後の最初の攪拌が極めて重要ですが、私は当初「たくさん混ぜれば濃くなる」と勘違いしていました。

正しい攪拌は以下の通りです:

| タイミング | 回数 | 目的 |

|---|---|---|

| 粉投入直後 | 十字に2-3回 | 粉全体を湯に馴染ませる |

| 抽出中間 | 1回軽く | 抽出ムラを防ぐ |

| 火を止める直前 | なし | 沈殿を促進させる |

過度な攪拌は雑味の原因となり、不足すると抽出不足で薄いコーヒーになります。適切な攪拌をマスターするまで、私は約2週間を要しました。

火加減調整で味が激変した驚きの体験

サイフォンを始めて3ヶ月目のある日曜日の朝、いつものように抽出していると、アルコールランプの火が思いのほか弱くなっていることに気づきました。「まあ、いいか」と思いそのまま続けたところ、これまでに経験したことのない、まろやかで甘みの際立つコーヒーが完成したのです。この偶然の発見が、サイフォンの火加減調整の重要性を教えてくれました。

火力の違いが抽出に与える具体的な影響

その後、意図的に火力を変えて実験を重ねた結果、驚くべき違いが見えてきました。強火で抽出した場合は、上昇時間が約2分30秒と短く、力強い苦味が前面に出るコーヒーになります。一方、弱火での抽出では上昇に4分以上かかるものの、豆本来の甘みや酸味が際立つ、バランスの取れた味わいに仕上がりました。

特に印象的だったのは、同じグアテマラ産の豆を使っても、火力次第でまったく別のコーヒーのように感じられたことです。強火では「力強いコーヒー」、弱火では「上品で繊細なコーヒー」という具合に、同じ豆から異なる個性を引き出せることを実感しました。

忙しい社会人にも実践しやすい火加減コントロール法

平日の朝は時間に余裕がないため、私は「3段階火力調整法」を確立しました。まず強火で素早く上昇させ、上壺に湯が移ったら中火に落とし、最後の1分は弱火でじっくり抽出する方法です。この手法により、トータル時間を8分程度に短縮しながらも、味わい深いコーヒーを楽しめるようになりました。

火加減調整は、サイフォンコーヒーの醍醐味の一つです。同じ豆でも全く違う表情を見せてくれるこの発見は、毎朝のコーヒータイムをより豊かなものにしてくれています。

ピックアップ記事

コメント