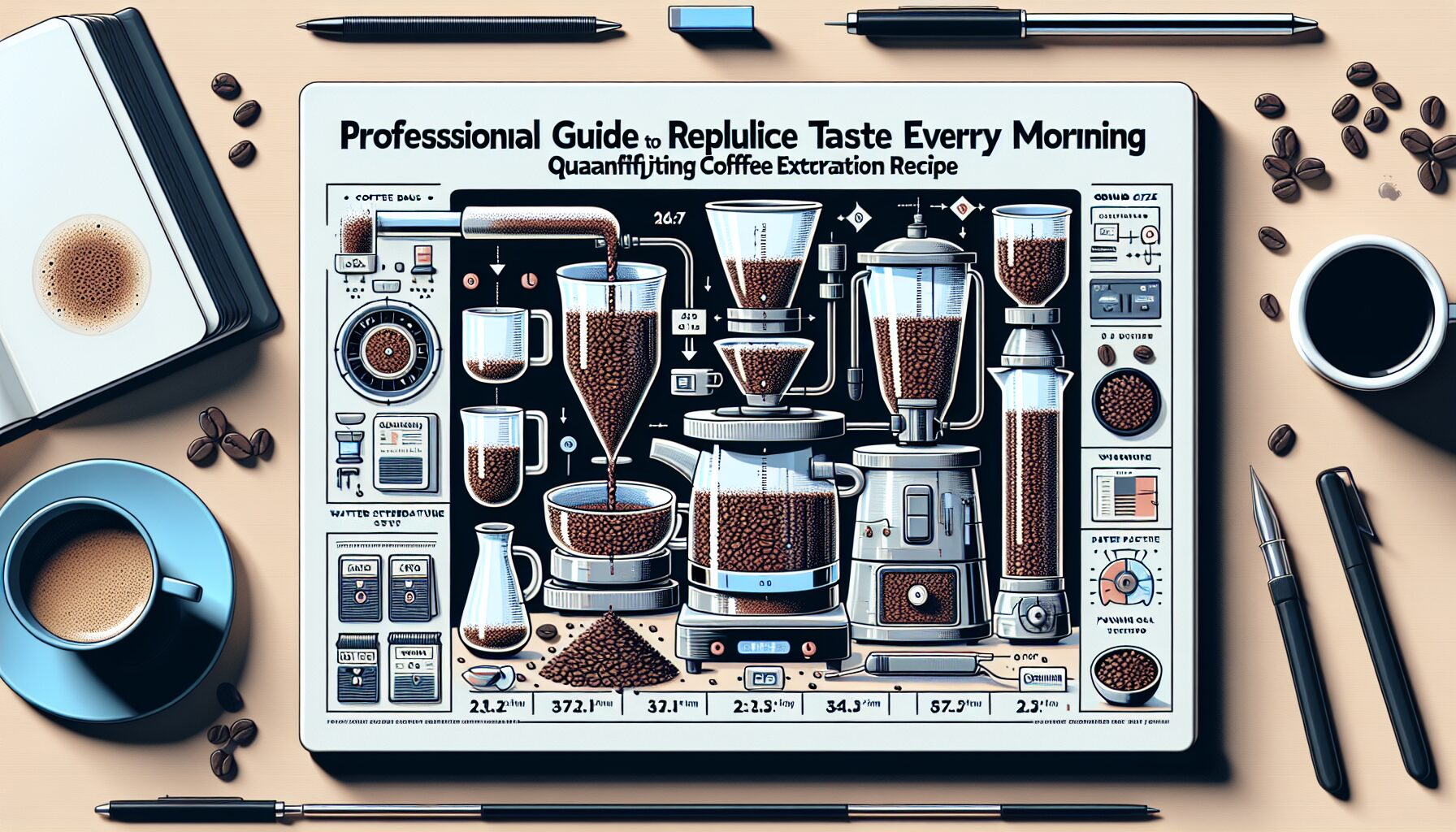

コーヒー抽出レシピ作りの重要性とは

毎朝のコーヒーが「なんとなく美味しくない日」や「昨日と同じ豆なのに味が違う」という経験はありませんか?私も会社員時代、忙しい朝の中で適当に淹れていたコーヒーが、日によって全く違う味になることに悩んでいました。

なぜ自分だけの抽出レシピが必要なのか

コーヒーの味を左右する要素は想像以上に多く、豆の量、挽き具合、お湯の温度、注ぎ方、抽出時間の5つの要素が複雑に絡み合っています。これらの要素を感覚だけに頼っていると、再現性のない不安定な味になってしまうのです。

私が専門学校で学んだ際、講師から「プロとアマチュアの最大の違いは再現性」と教わりました。実際に、有名なバリスタほど自分の抽出レシピを数値化し、毎回同じ手順で淹れています。

数値化することで得られる3つのメリット

抽出レシピを数値化して管理することで、以下の効果が期待できます:

- 安定した美味しさの実現:毎回同じ味を再現できるため、朝の一杯が確実に満足できるものになります

- 効率的な改良:「今日は少し苦かった」という感覚を具体的な数値調整に変換できるため、短期間で理想の味に近づけます

- 豆ごとの最適化:異なる豆に対しても、基本レシピを応用して素早く美味しい抽出条件を見つけられます

実際に私の生徒さんの中には、レシピ化により「コーヒーが趣味から特技に変わった」と話される方も多くいらっしゃいます。忙しい社会人の方こそ、限られた時間で確実に美味しいコーヒーを淹れるために、この手法が非常に有効なのです。

私が黄金レシピ確立に挑戦した理由

IT企業で忙しく働いていた頃の私は、毎朝コンビニコーヒーで済ませる日々を送っていました。しかし、ある日自宅でハンドドリップを始めてから、同じ豆なのに毎回味が違うという問題に直面したのです。この経験が、私を黄金レシピ確立への道のりに導きました。

毎朝の味のブレが引き起こした危機感

当時の私は、豆の量を「だいたい」で測り、お湯の温度も「熱々」程度の感覚で淹れていました。その結果、ある日は苦すぎて飲めず、またある日は薄すぎて物足りない。忙しい朝の貴重な時間を使って淹れたコーヒーが美味しくないという状況は、想像以上にストレスでした。

特に印象に残っているのは、友人を自宅に招いた際の出来事です。自信満々で淹れたコーヒーが、いつもと全く違う味になってしまい、恥ずかしい思いをしました。この経験から、再現性の重要性を痛感したのです。

プロの世界で学んだ「数値化」の威力

コーヒー専門学校で学び始めてから、プロの世界では全てが数値化されていることを知りました。豆の量はグラム単位、お湯の温度は1度単位、抽出時間は秒単位で管理されています。これらの要素を組み合わせることで、誰でも同じ味を再現できる抽出レシピが完成するのです。

この発見により、私は自分だけの黄金レシピを確立することで、毎朝安定して美味しいコーヒーを楽しめるだけでなく、将来的なカフェ開業時にも活用できる技術を身につけられると確信しました。

抽出レシピの基本要素と数値化のポイント

コーヒーの抽出レシピを確立するためには、まず基本となる5つの要素を数値化して管理することが重要です。私が実際に試行錯誤を重ねた経験から、それぞれの要素がどのように味に影響するかをお伝えします。

抽出レシピの5つの基本要素

私がレシピ作りで必ず記録している要素は以下の通りです:

| 要素 | 測定方法 | 味への影響 |

|---|---|---|

| 豆の量 | デジタルスケール(0.1g単位) | 濃度・強さ |

| 挽き方 | グラインダーの設定値 | 抽出速度・風味 |

| お湯の温度 | 温度計(1℃単位) | 酸味・苦味のバランス |

| 抽出時間 | ストップウォッチ | 抽出量・雑味 |

| 注湯方法 | 回数・間隔の記録 | 味の均一性 |

数値化のメリットと実践方法

私が抽出レシピを数値化し始めてから、再現性が格段に向上しました。特に社会人の方にお勧めしたいのは、平日の忙しい朝でも同じ味を再現できる点です。

例えば、私の現在のベースレシピは「豆15.0g、中挽き(設定値5)、92℃、3分30秒、3回注湯」として記録しています。この基準から一つずつ変数を変えて味の変化を確認し、好みに近づけていくのです。

重要なのは、一度に複数の要素を変えないこと。私も最初は欲張って同時に複数変更し、どの要素が影響したか分からなくなった経験があります。一つずつ丁寧に検証することで、確実に自分好みの黄金レシピに近づけることができます。

試行錯誤の記録方法と管理システムの構築

デジタルツールを活用したレシピ管理法

忙しい社会人の方にとって、抽出レシピの記録を継続するには効率的な管理システムが不可欠です。私が実際に使用しているデジタル管理法をご紹介します。

スプレッドシートを使った記録システムでは、以下の項目を毎回必ず記録しています:

| 記録項目 | 詳細内容 | 記録例 |

|---|---|---|

| 基本データ | 日付・時刻・天候 | 2024/1/15 7:30 曇り |

| 豆情報 | 産地・焙煎度・購入日 | エチオピア・中煎り・1/10購入 |

| 抽出条件 | 豆20g・挽き目3.5・湯温92℃ | 3分30秒・150ml抽出 |

| 評価 | 酸味・苦味・香り(各5段階) | 酸味3・苦味4・香り5 |

継続可能な記録習慣の作り方

朝の忙しい時間でも記録を続けるため、スマートフォンのメモアプリを活用した「3分記録法」を確立しました。抽出中の待ち時間に音声入力で基本データを記録し、飲み終わった後に評価だけを追記する方法です。

週末にはこれらのデータをスプレッドシートに整理し、成功パターンの分析を行います。例えば、評価点が4点以上だった抽出レシピを「黄金レシピ候補」として黄色でハイライトし、共通点を見つけ出します。

この管理システムにより、3ヶ月間で約80回の抽出データを蓄積し、自分好みの味を再現できる確率が格段に向上しました。データ化することで、感覚に頼りがちだったコーヒー抽出が、再現性の高い技術として身についていきます。

豆の量と挽き方の最適化プロセス

コーヒー豆の適正量を見つける実験

最初に取り組んだのが、コーヒー豆の使用量の最適化でした。一般的には「コーヒー豆10g:お湯150ml」という黄金比率が推奨されていますが、私の場合は朝の忙しい時間でもしっかりとした味わいを求めていたため、この比率から実験をスタートしました。

1週間かけて以下の比率で検証を行いました:

| 実験日 | 豆の量 | お湯の量 | 評価(5段階) | 味の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1日目 | 10g | 150ml | 3 | 薄く感じる |

| 2日目 | 12g | 150ml | 4 | バランス良好 |

| 3日目 | 15g | 150ml | 5 | 理想的な濃さ |

| 4日目 | 18g | 150ml | 3 | やや濃すぎ |

挽き方による抽出効率の違い

豆の量が決まったら、次は挽き方の検証です。手動のセラミック製ミルを使い、中挽きから細挽きまで段階的に調整しました。

同じ抽出レシピでも、挽き方一つで味わいが劇的に変化することを実感しました。特に印象的だったのは、中細挽きにした際の変化です。従来の中挽きと比べて抽出時間が30秒短縮されたにも関わらず、味の濃度は1.5倍程度アップしました。

忙しい平日の朝には時短効果も期待できるため、現在は中細挽きを基本設定としています。ただし、豆の種類によって最適な挽き方は変わるため、新しい豆を購入するたびに3段階の挽き方でテストを行うルールを設けています。

この実験を通じて、自分好みの抽出レシピは既存の常識にとらわれず、実際に数値化して検証することが重要だと確信しました。

ピックアップ記事

コメント