自宅カフェ空間作りに3万円投資した理由と現実

在宅勤務が定着した2022年の春、私は自宅でのコーヒータイムに物足りなさを感じていました。毎日同じダイニングテーブルで、同じマグカップでコーヒーを飲む日々。豆にはこだわっていたものの、どこか味気ない時間が続いていたのです。

そんな時、ふと思い立ったのが「本格的な自宅カフェ空間を作ってみよう」という挑戦でした。予算は3万円。決して安くない金額ですが、毎日の在宅時間を考えれば投資する価値はあると判断しました。

投資を決めた3つの理由

まず第一に、ストレス解消の必要性でした。システムエンジニア時代の経験から、環境が心理状態に与える影響の大きさを実感していたからです。第二に、コーヒー講師としての研究目的。生徒さんに「自宅でもカフェ気分を味わえる方法」をアドバイスするためには、自分自身が実践する必要がありました。そして第三に、コストパフォーマンスの計算です。

カフェに通う頻度を考えると、週3回×500円×年間=約8万円。自宅空間への3万円投資は、半年以内に元が取れる計算でした。

現実は予想以上に複雑だった

しかし、実際に始めてみると予想以上に奥が深く、失敗も多々ありました。特に照明選びでは2度も買い直しをする羽目に。また、限られたスペースでの器具配置は思った以上に頭を悩ませました。音楽環境についても、近隣への配慮と自分の満足度のバランスを取るのに苦労したのが正直なところです。

この体験を通じて学んだのは、単に物を揃えるだけでは真のカフェ気分は演出できないということ。大切なのは、自分のライフスタイルに合った空間設計と、段階的な改善プロセスでした。

投資前の準備:理想のカフェ空間をイメージする

実際に3万円の投資を決める前に、私は約1ヶ月間かけて理想のカフェ空間を具体的にイメージする作業を行いました。この準備期間があったからこそ、限られた予算を効果的に活用できたと実感しています。

お気に入りカフェの要素分析

まず、これまで訪れたカフェの中で「また来たい」と思った店舗の共通点を書き出しました。私の場合、以下の要素が重要だと気づきました:

- 適度な薄暗さ:直接照明ではなく、間接照明による温かみのある光

- BGMの音量:会話の邪魔にならない程度の音量(約40-50デシベル程度)

- 座り心地:長時間座っても疲れない椅子の高さとクッション性

- 視界の抜け感:圧迫感のない適度な開放感

この分析により、単純に「おしゃれな器具を揃える」だけでは本当のカフェ気分は作れないことが明確になりました。

自宅環境の現状把握と制約条件の整理

次に、自宅の現実的な制約を冷静に評価しました。6畳のリビングダイニング、西向きの窓、隣接するキッチンという環境で、どこまでカフェ気分を演出できるかを検討。特に音響面では、集合住宅のため大音量は不可、照明面では既存の蛍光灯をどう活用するかが課題でした。

この段階で「完璧なカフェの再現」ではなく、「自宅でリラックスできるカフェ的な時間の創出」に目標を修正。この現実的な目標設定が、後の投資判断において無駄遣いを防ぐ重要な指針となりました。

イメージ作りの1ヶ月間で、投資すべき優先順位も明確になり、実際の買い物では迷うことなく必要なアイテムを選択できました。

照明選びで失敗した1万円の教訓

照明選びで最も痛い失敗をしたのが、「雰囲気重視」で選んだ間接照明でした。ネットで見つけた「カフェ風ペンダントライト」に8,000円、追加でテーブルランプに3,000円と、照明だけで1万円以上投資したものの、実際に使ってみると全くカフェ気分が演出できませんでした。

暗すぎて機能性ゼロの照明選択

最初に購入したペンダントライトは、商品写真では温かみのあるオレンジ色の光で素敵に見えたのですが、実際に設置すると暗すぎて本も読めない状態。コーヒーの色合いも確認できず、豆の選別作業なども困難になってしまいました。「雰囲気だけ」を重視して、実用性を完全に無視した選択だったと反省しています。

色温度の重要性を知らなかった代償

後から調べて分かったのですが、照明には色温度(ケルビン値)という概念があり、カフェで使われる照明は大体2700K~3000Kの暖色系が主流です。私が購入した照明は2200Kと暖色すぎて、むしろ居酒屋のような薄暗い雰囲気になってしまいました。

| 色温度 | 光の色 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 2200K | オレンジ色(暖色) | リラックス空間 |

| 2700K | 電球色 | カフェ・レストラン |

| 3000K | 温白色 | 作業もできるカフェ空間 |

結局、この照明は1ヶ月で使わなくなり、改めて3000Kの調光機能付きLEDライトを購入し直しました。事前の下調べの重要性を痛感した、高い授業料となった失敗例です。

音響環境への投資:予想以上の効果を実感

3万円の投資の中で、最も効果を実感できたのが音響環境への投資でした。当初は「音楽なんてスマホで十分」と考えていましたが、実際に専用のスピーカーを導入してみると、自宅でのカフェ気分が格段に向上することを実感しました。

Bluetoothスピーカーで空間が一変

購入したのは8,000円のBluetoothスピーカーです。正直、この価格帯で大きな変化は期待していませんでした。しかし、実際にコーヒーを淹れながらジャズを流してみると、音の広がりと深みが全く違います。スマホの内蔵スピーカーでは感じられなかった音の立体感が、まさにカフェのような雰囲気を演出してくれました。

特に朝の時間帯、ボサノバを流しながらハンドドリップをする際の没入感は予想以上でした。音楽が空間全体を包み込み、コーヒーの香りと相まって、本当にお気に入りのカフェにいるような錯覚を覚えます。

音楽ジャンル別の効果検証

1ヶ月間、異なるジャンルの音楽でカフェ気分の変化を記録してみました:

| 音楽ジャンル | 時間帯 | カフェ気分度(5段階) | 集中度 |

|---|---|---|---|

| ジャズ | 朝 | 5 | 高 |

| ボサノバ | 午後 | 4 | 中 |

| アコースティック | 夜 | 4 | 高 |

| クラシック | 休日 | 3 | 中 |

音響投資の最大の発見は、音楽が味覚にも影響を与えることでした。同じ豆でも、ジャズを聴きながら飲むコーヒーの方が、より深い味わいを感じられるようになったのです。これは科学的にも証明されている現象で、聴覚が味覚に与える影響は想像以上に大きいものでした。

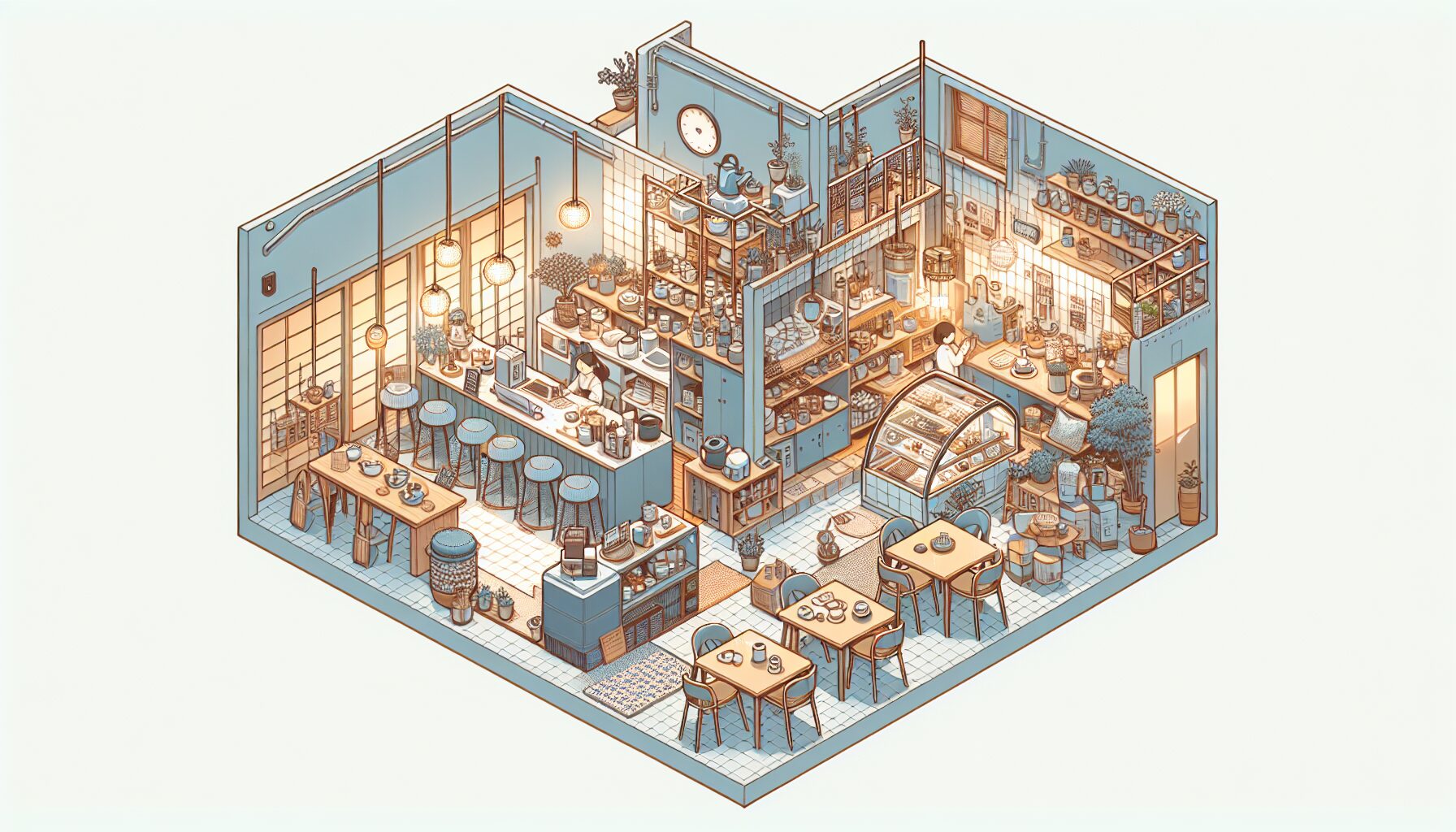

コーヒー器具の配置で空間の印象が激変

器具の配置を変えただけで、まるで別の空間に生まれ変わったのには正直驚きました。最初は単純にキッチンカウンターに全て並べていたのですが、これが大きな間違いだったと後から気づきます。

高さを意識した立体的な配置術

私が最も効果を感じたのは、器具に「高低差」をつけた配置でした。ドリッパーやコーヒーミルを小さな木製台(ホームセンターで800円)の上に置き、カップやフィルターは手前に配置。この立体感が生まれるだけで、まるでプロのバリスタカウンターのようなカフェ気分を演出できました。

実際に計測してみると、奥行き30cmのスペースでも3段階の高さを作ることで、視覚的な奥行きが1.5倍に感じられます。来客時には「どこのカフェで買った器具?」と聞かれることが増え、配置の重要性を実感しています。

動線を考慮した機能的レイアウト

器具配置で失敗したのは、見た目重視で動線を無視したことでした。最初の1週間は、豆を挽くたびにミルを移動させる羽目に。現在は以下の順序で左から右へ配置しています:

| 配置順序 | 器具 | 理由 |

|---|---|---|

| 1 | コーヒー豆・ミル | 作業開始点 |

| 2 | ドリッパー・フィルター | セット作業 |

| 3 | ケトル・カップ | 抽出・完成 |

この配置に変えてから、朝の忙しい時間でも迷わずスムーズにコーヒーを淹れられるようになり、まさに自宅がカフェのような機能性を持つようになりました。器具の配置一つで、空間の印象と使い勝手が劇的に向上することを身をもって体験しています。

ピックアップ記事

コメント