ドリップポットに変えて実感した、コーヒーの味が劇的に向上した理由

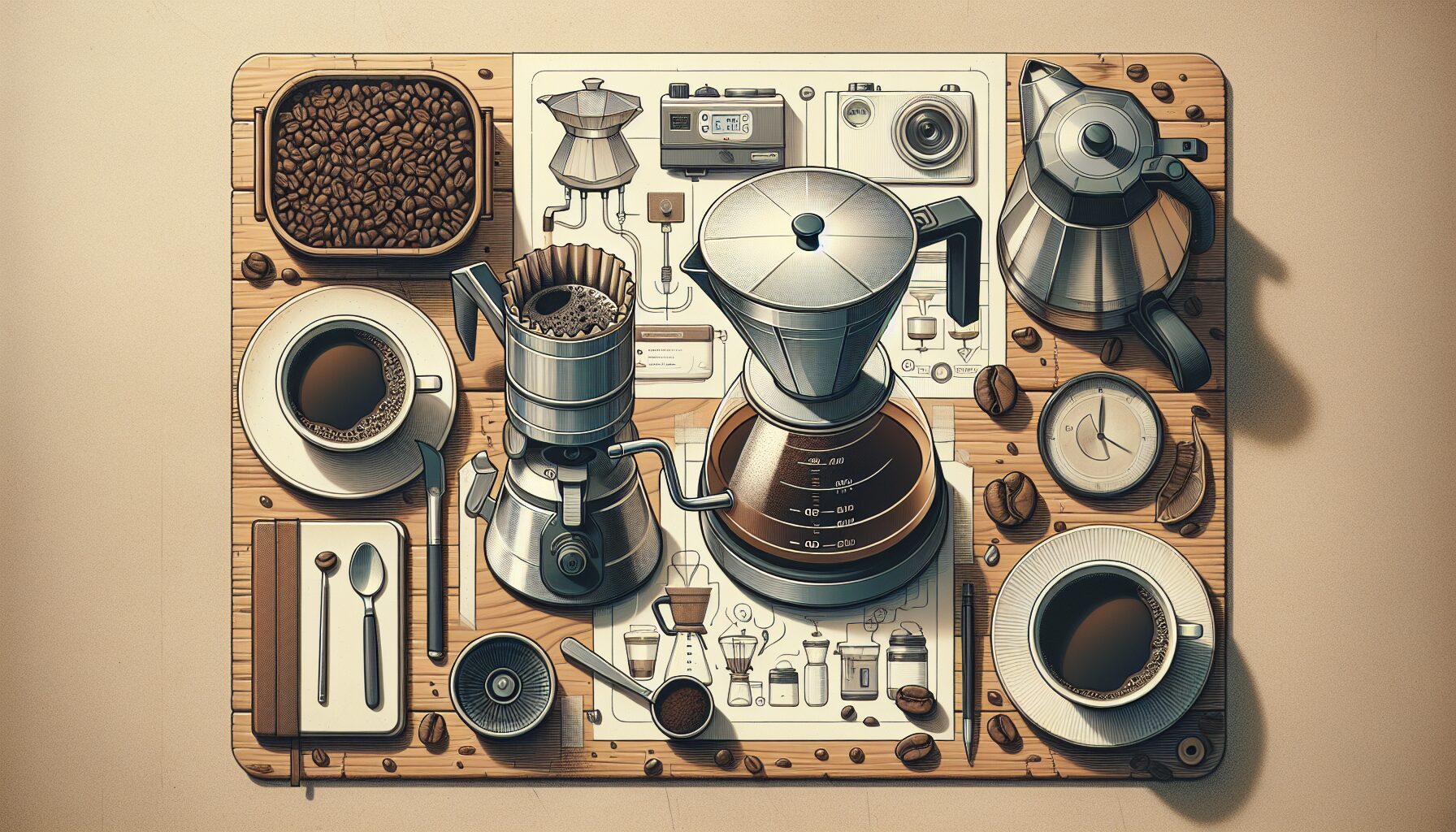

システムエンジニア時代の私は、毎朝の忙しい時間に普通のやかんでコーヒーを淹れていました。「お湯が出ればどれも同じだろう」と思っていたのですが、この考えが大きな間違いだったことを、ドリップポットに変えた瞬間に痛感することになります。

やかんでの抽出で感じていた限界

当時使っていたステンレス製のやかんは、注ぎ口が太く短いため、お湯の流量をコントロールすることが非常に困難でした。特に朝の慌ただしい時間帯では、勢いよくお湯が出すぎてしまい、コーヒー粉が偏って抽出されることが頻繁にありました。結果として、酸味が強すぎたり、逆に苦みばかりが目立つ不安定な味のコーヒーが出来上がっていたのです。

専用ドリップポットがもたらした劇的な変化

転機となったのは、コーヒー専門店で初めてドリップポットを使った時でした。細く長い注ぎ口から流れる安定したお湯の流れを見て、「これは全く別の道具だ」と直感しました。実際に購入して自宅で使用した初日、同じ豆、同じ分量にも関わらず、味の均一性と深みが格段に向上したのです。

特に印象的だったのは、お湯を円を描くように注ぐ「の」字抽出が可能になったことです。やかんでは絶対に実現できなかった繊細な注ぎ方により、コーヒー粉全体に均等にお湯が行き渡り、雑味のないクリアな味わいを抽出できるようになりました。この体験が、私のコーヒーライフを本格的に変える第一歩となったのです。

普通のやかんでドリップしていた5年間の失敗談

やかんを使った5年間で気づいた決定的な問題点

IT企業で働いていた頃、毎朝のコーヒータイムは私にとって貴重な癒しの時間でした。しかし今思い返すと、普通のやかんでドリップしていた5年間は「なんとなく美味しい」レベルで満足していた、もったいない期間だったと痛感しています。

当時使っていたのは、母からもらった1.5リットルのステンレス製やかん。注ぎ口が太く、お湯の勢いをコントロールするのが本当に難しかったんです。特に朝の忙しい時間帯は、一気にドバっとお湯が出てしまい、コーヒー粉が偏って抽出されることが日常茶飯事でした。

やかん使用時代の具体的な失敗パターン

振り返ると、以下のような問題が頻繁に発生していました:

- 蒸らし工程の失敗:細く注げないため、粉全体に均等にお湯をかけられない

- 抽出時間のブレ:注ぎの勢いが一定にならず、日によって味が大きく変わる

- 手首への負担:重いやかんを傾け続けることで、注ぎの精度が落ちる

特に印象に残っているのは、せっかく奮発して購入したエチオピア産のシングルオリジン豆を台無しにしてしまった経験です。本来なら花のような華やかな香りが特徴の豆だったのに、やかんでの不安定な注ぎのせいで雑味が強く出てしまい、豆の個性を全く感じられませんでした。

この失敗を機に「道具の重要性」を真剣に考えるようになり、ドリップポット導入への第一歩を踏み出すことになったのです。

ドリップ専用ポットに変えた瞬間の衝撃体験

当時システムエンジニアとして働いていた私は、毎朝のコーヒータイムが唯一の癒しの時間でした。しかし、普通のやかんでドリップしていたコーヒーは、どうしても雑味が混じり、理想的な味にはほど遠いものでした。そんな時、思い切ってドリップ専用ポットを購入したのです。

初めてのドリップ専用ポットとの出会い

購入したのは、細口の注ぎ口が特徴的なステンレス製のドリップポットでした。価格は約3,000円と、やかんに比べれば高価でしたが、この投資が私のコーヒーライフを一変させることになります。

初回の抽出時、注ぎ口から流れる湯の細さと安定性に驚きました。やかんでは太くて不安定だった湯の流れが、まるで一本の糸のように細く均一に注げるのです。この瞬間、「これまでのコーヒーは何だったのか」と愕然としました。

味の変化に驚愕した瞬間

専用ポットで淹れた最初の一杯を口にした時の衝撃は、今でも鮮明に覚えています。同じ豆、同じ挽き目、同じ温度なのに、まったく別次元のコーヒーが生まれていました。

| 比較項目 | やかん使用時 | ドリップポット使用時 |

|---|---|---|

| 雑味 | 強く感じる | ほとんどなし |

| 酸味のバランス | 尖った印象 | まろやかで調和 |

| 後味 | 重たい | すっきりと上品 |

特に印象的だったのは、コーヒー本来の甘みが初めて感じられたことです。これまで砂糖を入れていたのが嘘のように、豆そのものの自然な甘さが口の中に広がりました。忙しい朝の時間が、突然特別な時間に変わった瞬間でした。

注ぎ口の形状が抽出に与える決定的な違い

私がドリップポットの重要性を本当に理解したのは、注ぎ口の形状による味の違いを実際に飲み比べた時でした。同じ豆、同じ挽き方、同じ温度で抽出しても、注ぎ口が違うだけでこれほど変わるのかと驚いたのを今でも覚えています。

細口と太口で生まれる抽出スピードの差

一般的なやかんの注ぎ口は太く、お湯の流量をコントロールするのが困難です。私が最初に体験した失敗がまさにこれで、勢いよく出るお湯でコーヒー粉を掘り返してしまい、雑味の強い苦いコーヒーになってしまいました。

対してドリップポットの細い注ぎ口は、1秒間に約2-3gという理想的な流量を維持できます。この差は抽出時間にも大きく影響し、やかんでは2分程度で落ち切ってしまう抽出が、ドリップポットなら4-5分かけてゆっくりと行えるようになりました。

注ぎの安定性が生む一定した品質

注ぎ口の形状は、お湯の軌道の安定性にも直結します。私が使用している鶴口タイプのドリップポットでは、注ぎ始めから注ぎ終わりまで一定の太さの水流を保てるため、蒸らし時間のばらつきが±10秒以内に収まるようになりました。

以前のやかんでは、注ぎ始めに勢いが強すぎたり、途中で水流が不安定になったりして、毎回異なる味になってしまう問題がありました。特に朝の忙しい時間帯では、この安定性の違いが品質の一貫性に大きく影響することを実感しています。

細口のドリップポットに変えてから、同僚から「最近コーヒーの味が安定してますね」と言われるようになったのも、この注ぎ口の形状による効果だと確信しています。

安定した注ぎ方を身につけるまでの3ヶ月間の練習記録

1週目:基本的な持ち方と姿勢の確立

ドリップポットを手に入れた最初の1週間は、とにかく基本的な持ち方をマスターすることに集中しました。システムエンジニア時代のデスクワークで凝り固まった肩と手首では、最初は思うように注げませんでした。

毎朝出勤前の15分間、実際にお湯を使って練習を開始。ドリップポットの持ち方は、ハンドル部分を親指と中指で挟み、人差し指で軽く支える形が基本です。最初は手首に力が入りすぎて、注ぐお湯の量が不安定になってしまいました。

2〜4週目:注ぎの太さと速度のコントロール練習

2週目からは、注ぎの太さと速度の一定化に取り組みました。平日は時間が限られるため、週末に1時間ずつ集中練習を実施。この時期に気づいたのが、ドリップポットの傾斜角度と注ぎ出る湯量の関係性です。

| 練習内容 | 目標時間 | 達成週 |

|---|---|---|

| 一定の太さで30秒間注ぎ続ける | 30秒 | 2週目 |

| 3mm幅の細い注ぎを維持 | 45秒 | 3週目 |

| 中心から外側への円運動 | 1分 | 4週目 |

5〜12週目:実践的な抽出技術の習得

2ヶ月目以降は、実際のコーヒー豆を使った実践練習に移行しました。ここで重要だったのが、蒸らし時の注ぎ方です。ドリップポットの注ぎ口が細いため、豆全体に均等にお湯を行き渡らせるのに最初は苦労しました。

毎週末、異なる焙煎度の豆を使って練習を重ね、3ヶ月目には同僚からも「コーヒーの味が格段に向上した」と評価されるレベルまで到達。特に、ドリップポットによる安定した注ぎができるようになってからは、抽出時間のばらつきが大幅に減少し、毎回同じ味を再現できるようになりました。

ピックアップ記事

コメント